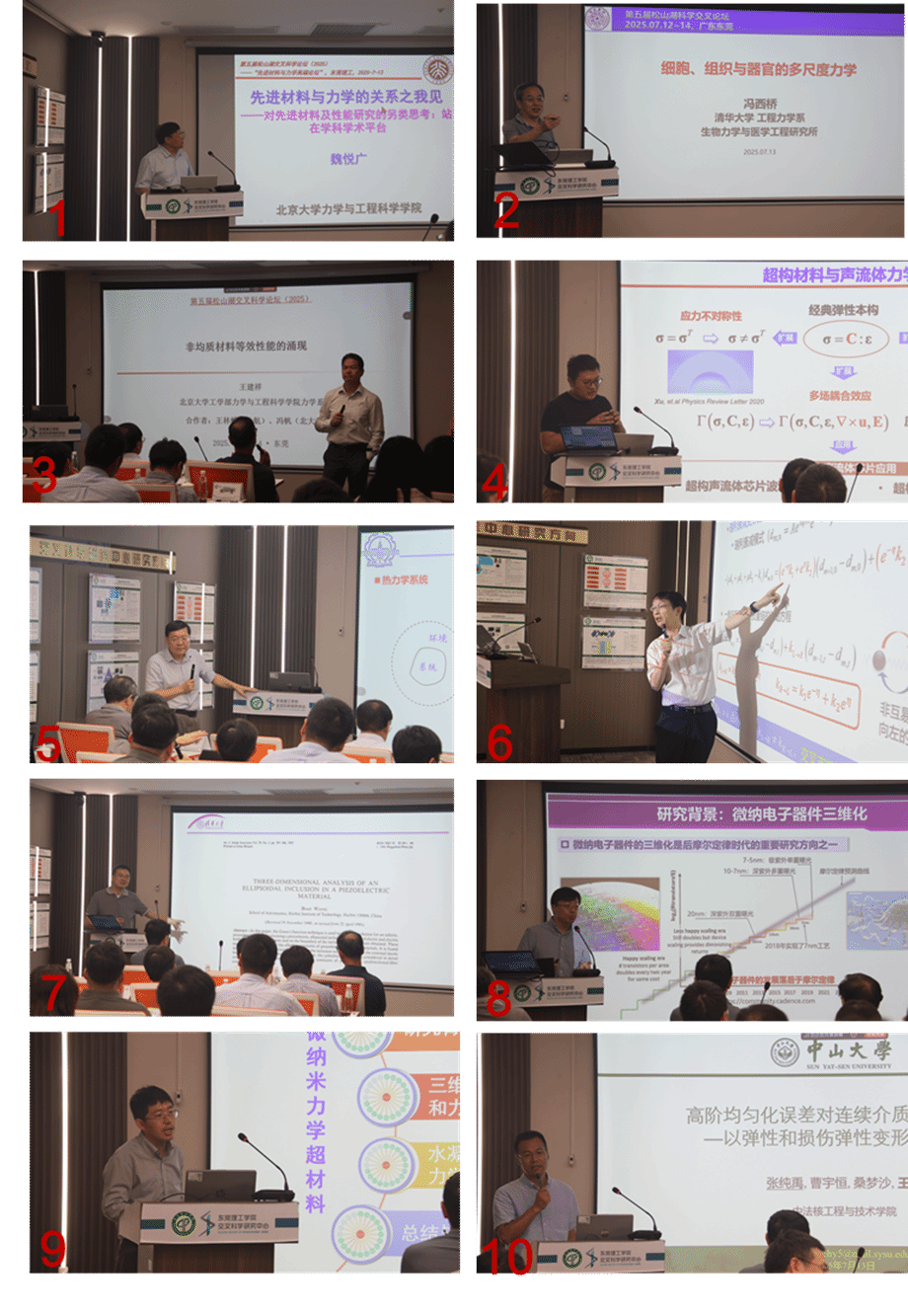

2025年7月13日,第五届松山湖科学论坛(2025)——“先进材料与力学高端论坛”在我校交叉科学研究中心成功举办。本次论坛汇聚了国内材料与力学领域的顶尖学者,包括北京大学魏悦广院士、王建祥教授,清华大学冯西桥教授、陈常青教授、冯雪教授、张一慧教授、李晓雁教授,哈尔滨工业大学仲政教授,北京理工大学胡更开教授、徐先臣教授,中山大学张纯禹教授等十余位专家。

参会人员合影

开幕式上,副校长徐勇军教授代表学校向与会专家致以热烈欢迎。本次论坛由材料科学与工程学院院长王彪教授(上午场)和北京理工大学胡更开教授(下午场)分别主持。论坛上的前瞻性报告与深度研讨,极大地激发了师生的创新思维,并为我校相关学科把握发展机遇、攻克关键难题注入了强劲的智慧驱动力。

以下为十位专家依次带来的精彩学术报告:报告1-先进材料与力学的关系之我见───对先进材料及性能研究的另类思考:站在学科学术平台(魏悦广院士); 报告2-细胞、组织与器官的多尺度力学(冯西桥教授);报告3-非均质材料等效性能的涌现(王建祥教授);报告4-超构声流体芯片波动控制与粒子操纵(徐先臣教授);报告5-开放性系统的连续介质力学(仲政教授); 报告6-非监督学习力平衡神经网络(陈常青教授);报告7-基于内聚力模型的软界面剥离行为与转印技术(冯雪教授);报告8-三维微结构屈曲组装方法的基本力学问题(张一慧教授);报告9-微纳米力学超材料的构筑设计、先进制备和力学性能(李晓雁教授);报告10-高阶均匀化误差对连续介质建模的影响-以弹性和损伤弹性变形问题为例(张纯禹教授)。

主要专家简介:

魏悦广,中国科学院院士。北京工程科学与新兴技术高精尖中心主任,中国力学学会副理事长,中华海外联谊会常务理事,全国政协委员。1992 年毕业于清华大学固体力学专业,获博士学位;1992 年至 1998 年先后为中国科学院力学研究所和美国哈佛大学博士后;1998 年至 2016 年为中国科学院力学研究所研究员。曾担任中国科学院力学研究所学术委员会副主任、中国力学学会固体力学专业委员会主任、《力学学报》主编等。魏院士主要从事跨尺度力学、弹塑性断裂力学、复合材料力学等研究。在国际上建立了协同考虑应变梯度和表界面效应的跨尺度力学理论,以此预测出金属的微尺度断裂强度高达其宏观屈服强度十倍以上的重要结论,突破了传统理论预测极限,引起跨尺度力学研究在国际上的广泛开展;将跨尺度理论成功应用于我国先进热障涂层的研制。曾担任科技部973、基金委创新群体及重大项目、中科院国际学术团队等首席科学家。两次获国家自然科学奖二等奖、一次三等奖、中国青年科技奖、中国科学院青年科学家奖、国家杰出青年科学基金、北京大学国华杰出学者奖等荣誉。魏悦广在教学方面:长期坚持给研究生和本科生授课,入选“首届北京市优秀研究生导师团队”及获“北京大学方正奖教金”特等奖等。

王建祥,北京大学工学院力学与空天技术系教授、英国卡迪夫大学荣誉访问教授(2005-2016)、中国力学学会常务理事、中国力学学会国际交流与合作工作委员会副主任、中国复合材料学会常务理事、Acta Mechanica Sinica、Science China (G)、International Journal of Applied Mechanics、《应用力学学报》编委; Acta Mechanica Solida Sinica (Associate Editor), Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences (Associate Editor)。曾获得北京大学优秀共产党员标兵(2008)、北京高校优秀共产党员(2008)、北京市优秀教师(2009)、北京市“群众心目中的好党员”(2010)等荣誉,以及教育部跨世纪人才基金(2000)、中国力学学会青年科技奖(2002)、国家杰出青年科学基金(2005),2008年被聘为教育部长江学者特聘教授。主要从事复合材料力学、非均质材料的力学和物理性能研究,在复合材料层合板的断裂和强度分析、优化设计、短纤维增强复合材料的本构关系、非均质材料细观力学和广义传导性能、纳米力学等方面取得了一系列研究成果。王建祥是全国优秀博士论文指导教师(2007)。

冯西桥,清华大学工程力学系生物力学与医学工程研究所所长、中国力学学会秘书长、《Engineering Fracture Mechanics》、《Acta Mechanica Sinica》、《Archive of Applied Mechanics》、《International Journal of Applied Mechanics》、《Molecular and Cellular Biomechanics》、《 Multidiscipline Modeling in Materials and Structures》、《固体力学学报》(中英文版)、《应用力学学报》等期刊编委。曾获全国优秀博士学位论文奖(1999)、教育部跨世纪优秀人才基金(2000)、霍英东教育基金会第九届高等院校青年教师研究基金 (一等,2004) 、国家杰出青年科学基金(2005)、清华大学优秀青年教师奖(2005)、第十届中国青年科技奖(2007)、中国高校自然科学一等奖(2008)等奖励。主要从事固体力学和生物力学的研究工作,包括微纳米力学、生物材料力学与仿生、细胞力学、细观损伤与断裂力学等方面。已发表专著2部,SCI论文160余篇。

陈常青,清华大学工程力学系教授、系主任。曾任《International Journal of Mechanical Sciences》、《Acta Mechanica Sinica》、《固体力学学报》等期刊副主编。已授权发明专利10余项,研究成果获国家自然科学二等奖(2012,排名第2)、中国青年科技奖(2009)、陕西省科学技术一等奖(2009,排名第1)、中国力学学会青年科技奖(2006)、国家杰出青年科学基金(2004)、霍英东教育基金会高等院校青年教师奖(研究类,2004)、教育部跨世纪优秀人才(2002)、全国百篇优秀博士学位论文奖(2000)等奖励。主要从事多功能材料与结构力学研究,包括电磁机械材料、多孔材料表征、认知型力学基础材料及拓扑力学等,近期聚焦于认知型材料、非线性系统拓扑行为及机器学习在力学中的应用。

冯雪,清华大学长聘教授,国家973首席科学家,杰青;入选美国工程科学学会会士(SES Fellow)、美国机械工程师学会会士(ASME Fellow)、欧洲科学与艺术院院士(European Academy of Sciences and Arts)等;获得何梁何利基金科学与技术创新奖、全国创新争先奖、美国机械工程师学会Melville奖、美国机械工程师学会Ted Belytschko应用力学奖、中国青年科技奖等;担任清华大学柔性电子技术国家级重点实验室主任、应用力学教育部重点实验室主任、浙江清华柔性电子技术研究院院长等。主要从事表界面与薄膜力学、软物质与柔性结构力学、极端复杂环境下实验力学、柔性集成器件与大规模制造、柔性电子技术、航天热防护技术等。

张一慧,清华大学航天航空学院工程力学系长聘教授。2011年在清华大学航天航天学院工程力学系获博士学位,2017年获国家自然科学基金委优秀青年科学基金(31岁),2022年 国家杰出青年科学基金(36岁)。张一慧教授主要从事力学引导的三维微纳结构组装,软物质与柔性结构力学,表界面力学,微型机器人,柔性可延展电子器件等研究。至今已获得授权的中国发明专利9项、美国发明专利3项,出版学术专著1部,发表学术论文180余篇,其中以通讯作者在《Science》、《Nature》、《Nature Materials》、《Nature Electronics》、《Nature Reviews Materials》、《Nature Communications》、《Science Robotics》、《Science Advances》、《PNAS》、《JMPS》、《Advanced Materials》、《ACS Nano》等期刊发表高水平学术论文100余篇。十余篇论文被《Science》、《Nature》、《Nature Materials》、《Nature Electronics》、《Nature Reviews Materials》、《Science Advances》等期刊选为封面文章。

李晓雁,清华大学工程力学系长聘教授、博士生导师,现任固体力学所副所长。2003年于西安交通大学获(工程力学、信息与计算科学)双学士学位,2007年于清华大学获工程力学硕、博士学位,2010年5月于美国布朗大学获应用数学硕士学位,2012年1月于美国布朗大学获固体力学博士学位,同年2月至6月在布朗大学工学院从事博士后研究。2012年9月加入清华大学工程力学系,2015年获得国家自然科学优秀青年基金。近年来主要从事新型结构材料的力学研究,主要关注于新型结构材料的构筑设计、先进制备和性能表征,在开展基础研究的同时,积极与国家重大需求相结合。

仲政,教授、博士生导师,曾任哈尔滨工业大学(深圳)理学院院长,同济大学航空航天与力学学院院长、教育部力学专业教学指导委员会副主任、中国力学学会常务理事、固体力学专业委员会副主任、断裂与疲劳专业组组长、上海市力学学会理事长、上海市复合材料学会副理事长等职务。从事固体力学基础理论研究和工程应用,特别是近年来开展了固体材料的力化学耦合理论研究、固体氧化物燃料电池的多场耦合分析与耐久性研究,主持了国家自然科学基金重点项目、重大项目课题和科技部重点研发课题等重要科研项目。

胡更开,北京理工大学讲席教授,获国家自然科学基金委杰出青年基金(2003),全国优秀教师(2004)、中国力学会青年科技奖(2006)、国务院政府特殊津贴(2009);参与获得国家自然科学二等奖(2015,排名第三);北京市高等教育教学成果二等奖(2012,第一完成人)。主要研究领域为针对工程中减振降噪,研究声波/弹性波在材料和结构中传播和控制规律,开展新型波动超材料设计、制备及对波传播控制的研究;针对复合材料设计,从事复合材料细观力学、智能复合材料和结构设计;连续介质力学基础理论。

张纯禹,同济大学硕士,新加坡国立大学博士,现任中山大学中法核工程与技术学院副教授、院长助理,参与、协调研发中心的建设。研究重点和发展方向为先进数值模拟与仿真,主要包括复杂系统多物理场模拟、模型降阶理论和算法、实时数据和高保真模型驱动的数字孪生系统、智能CAD/CAE软件开发及复杂材料体系的力学性能表征与模拟,在中外期刊发表相关学术论文27篇,专著1部,专利及软件著作权8项。参与广东省产学研项目:TH-2环境下船体线型优化设计与分析软件平台研发及示范应用、广州市科技计划项目:高温辐照环境下核结构材料力学性能的原位显微压痕表征设备和方法研究以及NSFC-广东联合基金超级计算科学应用研究,严重事故下核反应堆安全壳内热流场分析及结构完整性评估等多项目国家重点研发计划项目,同时接受企事业单位委托进行研究分析,如燃料棒性能精细化分析、手机常用塑料和金属力学行为的实验和数值模拟研究、氢气安全分析软件的研发等。

初稿:王三妹 一审:刘钊 二审:李润霞 三审:王彪